日本リーダーパワー史(102)日本一見事な引き際・伊庭貞剛の晩晴学②<有害なのは老人の跋扈(ばっこ)である>

日本リーダーパワー史(102)

日本一見事な引き際・伊庭貞剛の晩晴学②

<有害なのは青年の過失ではなく、老人の跋扈(ばっこ)である>

<無能で見識のないリーダー、政治家の跋扈(ばっこ)である>

<無能で見識のないリーダー、政治家の跋扈(ばっこ)である>

前坂 俊之(ジャーナリスト)

日本の近現代史を振り返みると、責任感のある大局観のあるリーダーがまことに少ないことを痛感する。

太平洋戦争で戦った米軍の日本兵の印象は「日本軍で一番強くて優秀なのは兵隊、下士官クラス、上に行くほど無能になる。作戦、戦略を練っていた大将、トップクラスが最も無能。なぜなら負けるとわかっている無謀な戦争をしかけたのだから」という。

一般的な日本人、庶民はなかなか偉いが、上に行くほど、お粗末になり、責任を取らない。丸山真男以来カール・ウオルフレンらのいう総無責任体制と言われる『日本権力構造の謎』、『封建的中央集権官僚国家ニッポン』、『人間を幸福にしない日本というシステム』が150年間延々と続いているのです。

幕末の英雄で、徳川幕府の幕引き役をつとめた勝海舟の有名な言葉がある。勝海舟が咸臨丸でアメリカに渡り、帰国すると老中から質問された。お笑い日本政治歴史学である。

「おれが始めてアメリカへ行って帰朝した時に御老中から『そちは一種の眼光を具えた人物であるから、定めて異国へ渡りてから、何か目をつけたことがあろう。つまびらかに言上せよ』とのことであった。そこでおれは『人間のすることは、古今東西同じもので、アメリカとて別にかわったことはありません』と返答した。

ところが『さようではあるまい。何かかわったことがあるだろう』といって再三再四、問われるから、おれも『さよう、少し目につきましたのは、アメリカでは、政府でも どこでも、およそ人の上に立つものは、みなその地位相応に怜悧(賢い)でございます。この点ばかりは全くわが国と反対のように思いまする』と言ったら、御老中が目を丸くして、『この無礼もの控えおろう』と叱りつけたっけ、ハハハハ……」と。

この日本的システムによって、沖縄戦の「ひめゆり部隊」の小女の手りゅう弾による自決みるまでもなく、下の者は責任をとって戦死、自決、

自殺(年間3万人)していくが、今回の20年にわたる不況、経済失政の責任をとって辞任し政治家、官僚は1人もいないという

トップ無責任体制『日本ミステリー』が、今も繰り返されている。

自殺(年間3万人)していくが、今回の20年にわたる不況、経済失政の責任をとって辞任し政治家、官僚は1人もいないという

トップ無責任体制『日本ミステリー』が、今も繰り返されている。

例えば戦争に敗れた場合、一国一城の主(あるじ)は城もろとも家の子郎党、討死、切腹、自決するのが戦国時代までは

通例であった。ところが、明治維新で敗れ、賊軍となった徳川幕藩体制のトップ、『最後の将軍』の徳川慶喜は大正2年まで

生き延びて長寿を全うし畳の上で亡くなった。

会津白虎隊の少年たちは最後まで勇敢にたたかい、多くの戦死者をだしなが、敗れた総責任者の会津藩主・松平容保は

生き延びている。函館戦争の大将・榎本武楊はその後、明治政府にとりたてられた。

名誉を尊び死を恐れぬサムライの真の姿とは程遠い、このザマである。坂本竜馬、西郷隆盛などはまさに

例外的なサムライ、日本人なのである。

通例であった。ところが、明治維新で敗れ、賊軍となった徳川幕藩体制のトップ、『最後の将軍』の徳川慶喜は大正2年まで

生き延びて長寿を全うし畳の上で亡くなった。

会津白虎隊の少年たちは最後まで勇敢にたたかい、多くの戦死者をだしなが、敗れた総責任者の会津藩主・松平容保は

生き延びている。函館戦争の大将・榎本武楊はその後、明治政府にとりたてられた。

名誉を尊び死を恐れぬサムライの真の姿とは程遠い、このザマである。坂本竜馬、西郷隆盛などはまさに

例外的なサムライ、日本人なのである。

太平洋戦争も350万人以上の戦死者をだしながら、軍トップ、政治家らの果たして何人が戦争責任、敗戦責任をとって、

自決したのか。陸海軍のトップらよりも、下士官のほうが東京裁判、BC級裁判では何十倍も死刑になっているのだ。

自決したのか。陸海軍のトップらよりも、下士官のほうが東京裁判、BC級裁判では何十倍も死刑になっているのだ。

特に「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」(戦陣訓)で軍人・民間人の無意味な自決を強制した東條英機自身

が拳銃自殺用に左胸にマークをつけながGHQのMPに逮捕される寸前に撃ち損じるという大チョンボを演じる。軍人トップが

このザマ、まるでマンザイである。

が拳銃自殺用に左胸にマークをつけながGHQのMPに逮捕される寸前に撃ち損じるという大チョンボを演じる。軍人トップが

このザマ、まるでマンザイである。

昭和戦後の高度経済成長、経済大国への道も、こうした日本的な失敗する体制の中で「過労死しても働き中毒のサラリーマン、まるで

かわらぬ日本軍と同じ死してもやまん、トップは陸軍大学の成績順で大将まで上り詰める、学歴主義、年功序列、無能力主義で、

トコロテンの出世でつくられた無能リーダーたち」という構図の中で、1990年まで日本経済はバブルの坂を上りつめた。そして破裂!。

それ以降のグローバリゼイションのなかで真っ逆さまの日本没落、気がつけば経済低迷の泥沼に沈むばかり、自ら変えられない、

脱皮できない蛇は死ぬごとく、まさに自業自得である。

戦後、自民党一党支配が半世紀にわたって続き、その政治失政が今日の日本沈没を招いたが、自民党とそのリーダーたちの1人

として失敗の責任を総括し、自決、辞任、蟄居、謹慎、反省をするこよなく、こんどは野党席で民主党のあらさがしの『政治ゲーム』

に奔走している。まさに自覚なき亡国の政治家たちであろう。権力の総無責任体制は150年変わらず未だ続く。

かわらぬ日本軍と同じ死してもやまん、トップは陸軍大学の成績順で大将まで上り詰める、学歴主義、年功序列、無能力主義で、

トコロテンの出世でつくられた無能リーダーたち」という構図の中で、1990年まで日本経済はバブルの坂を上りつめた。そして破裂!。

それ以降のグローバリゼイションのなかで真っ逆さまの日本没落、気がつけば経済低迷の泥沼に沈むばかり、自ら変えられない、

脱皮できない蛇は死ぬごとく、まさに自業自得である。

戦後、自民党一党支配が半世紀にわたって続き、その政治失政が今日の日本沈没を招いたが、自民党とそのリーダーたちの1人

として失敗の責任を総括し、自決、辞任、蟄居、謹慎、反省をするこよなく、こんどは野党席で民主党のあらさがしの『政治ゲーム』

に奔走している。まさに自覚なき亡国の政治家たちであろう。権力の総無責任体制は150年変わらず未だ続く。

そして20年、『国を変えてくれ』『チェンジ』の期待の中で生れた民主党政権のトップのリーダーシップはどうだったのか。メディアを

通じて失望という名のドラマを国民は毎日うんざりこんとみせられた。鳩山前首相、小沢一郎らの無能、無責任の『3文役者ならぬ

3文政治家」の永田町C級ドラマが再び繰り返されている。いい加減にしろよ。

引退すると言う前言をコロコロかえて大学学芸会(学園祭)に得意げに出ている痴的大学生・鳩山前首相(何を考えてるのか、

宇宙人)全く情けない。田中角栄と同じヤミ将軍になりそこねて、冤罪、無実と逃げまわっている愚かなボス・小沢一郎の

何とみっともないことか。

小沢を支持している国益のことなど全く考えず派閥、省益、自分益のみの自分党国会議員、子供政治家の何と、多いことか。

通じて失望という名のドラマを国民は毎日うんざりこんとみせられた。鳩山前首相、小沢一郎らの無能、無責任の『3文役者ならぬ

3文政治家」の永田町C級ドラマが再び繰り返されている。いい加減にしろよ。

引退すると言う前言をコロコロかえて大学学芸会(学園祭)に得意げに出ている痴的大学生・鳩山前首相(何を考えてるのか、

宇宙人)全く情けない。田中角栄と同じヤミ将軍になりそこねて、冤罪、無実と逃げまわっている愚かなボス・小沢一郎の

何とみっともないことか。

小沢を支持している国益のことなど全く考えず派閥、省益、自分益のみの自分党国会議員、子供政治家の何と、多いことか。

そして、超高齢化社会に突入した現在、ますます無能な口害(妄言不実行)、老人リーダーがいつまでも権力にしがみついて、若者の

機会と成長を邪魔している。日本の活性化と若返りのためにも、この老害たちは一刻も早く除去しないと、一国を潰してしまうのだ。

いまこそ住友財閥の中興の祖・伊庭貞剛の見事な引き際を見習うべきであろう。明治の貧乏新興国日本のリーダーたちは偉大だった。

ホントにそう思う。明治が築いた財産を食いつぶした2代目3代目の老人たちよ。さっさと席を若者に譲れ!

機会と成長を邪魔している。日本の活性化と若返りのためにも、この老害たちは一刻も早く除去しないと、一国を潰してしまうのだ。

いまこそ住友財閥の中興の祖・伊庭貞剛の見事な引き際を見習うべきであろう。明治の貧乏新興国日本のリーダーたちは偉大だった。

ホントにそう思う。明治が築いた財産を食いつぶした2代目3代目の老人たちよ。さっさと席を若者に譲れ!

有害なのは青年の過失ではなく、老人の跋扈(ばっこ)である

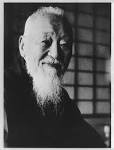

明治35年(1902)、伊庭貞剛は故郷の滋賀県石山の琵琶湖近くに引退する準備をはじめた。57歳を迎えた伊庭は明治37年7月に、三代目総理事のポストを四十余歳の若い鈴木馬佐也にさっさと譲り、正式に住友を引退し、石山に隠棲した。

引退に先だって経済誌「実業之日本」(二月十五日発行)に「住友総理事・伊庭貞剛」の署名で「少壮と老成」を発表した。これは伊庭が新聞雑誌に発表した唯一の文章だが、住友への送別の辞であるとともに、指導者の引退心得について警鐘を鳴らした歴史的な文書でもある。

「事業の進歩発達を最も害するものは、青年の過失ではなく、老人の跋扈である。老人は少壮者の邪魔をしないことが一番必要である」と唱えてこう書いた。

「老人が常に経験ばかりに頼って青年を戒めるのは間違っている。時代は日々進歩しており、十年や二十年も前の経験や判断を押しっけ、青年のやる気をくじいてはならぬ。青年の過失を経験不足と責める前に、寛大にみて、助け導く雅量がなければならない」。

日本の経営史上に残る見事な引き際であり、経営哲学である。以下で、その全文を紹介する。

「少壮と老成」の全文

白髪を敬えということは、和漢洋共に昔から同じ様にいい伝えである所をみると、これは動すべからざる定則であろう。さて、何が故に白髪は敬わねばならぬのであるか。いうまでもなく、白髪には年の功、即ち壮者に求めて得べからざる経験というものがあって、老人独特の珍宝となっているからであろうと思われる。

実に経験というやつは、如何なる高貴の書物からでも学ぶことの出来ず、如何なる莫大なる金力にても買うことの出来ぬ貴重の宝には相違ないので、経験と学問といずれを必要だという質問は、もとより問題にならぬのである。

老人の価値は唯、この一点に在るので、老成者が常に経験の必要を唱えて、少壮者を戒めるのは、誠に尤もな次第であるが、これについて是非一ついって置きたいと思うことは、経験に重きを置き過ぎないよう、よく注意せぬと、とんでもない過失に陥ることがあるかも知れぬ。

とにかく老人の癖として、何事につけても経験という刃物をふり回わして、少壮者を威しつけ、なにがな経験者の意見に服従せしめようとする傾きがあり、又少壮者は平生からこの刃物を恐るべく、貴ぶべきを知っておるから、大抵は経験者の命令に盲従するのが多いように思われる。

しかし自分の信ずる所では、これは大変な間違いである。如何となれば、経験にもいろいろある。例えば同じく商業上の経験でも、戦乱時代の経験と平和時代の経験とは、全く別種類のものである。

戦時の経験は、平時になると余り役に立たないもので、強いて之を応用しようとすると、それこそ大変なまちがいが出来るものである。しかのみならず、時勢は日々に進歩してゆく。万事新陳代謝の世の中であるから、十年も二十年も前に獲た経験を何等の判断なしにそのまま押しっけようとすることは、だいたいまちがった話である。

かつ経験ということは、自分で実験して始めてわかったのが経験で、他人から教えられた位でなかなか真実にわかるものでない。しかるに老成者はややもすると、少壮者の過失を以て、経験者の言うことを聴かなかったといって、その過失を厳責するが、これは無理な話で、少壮者はこれから種々なる実験に遭遇して、漸次経験を積んで行こうというのだから、少々の過失はもとよりまぬがれないと思わなければならぬ。

少壮者に貴ぶ所は敢為な気力である。老人は経験がある代りに、万事が保守でとにかく大事を取り過ぎる。常に自分ばかり大事を取るのみならず、少壮者を戒めるのにも保守的である。

しかるに少壮者はこれから経験して行こうというのであるから何事にでも自ら進んでぶちあたって実験して見なければならないから、敢為の気力というものがどうしても必要である。

即ち少々危険だと思うても自らやって見る。むずかしいと思うても進んでぶちあたって見る。そうでなくてこれも危険、あれもむずかしいという風に、万事老人の保守淡に盲従しているようでは、到底事業も出来ず、また真実の経験も得られるものではない。

その中には幾多の過失もあろう。しかしこの過失は敢為の少壮者にはまぬがるべからざるもので、いずれは貴重なる経験となるべきものであるから(大抵の場合ならば少壮者の過失は成るべく寛仮してこれを助け導いてやるだけの雅量がなくてはならぬ。

少壮者にしてもまた白髪を敬い、経験を貴ぶ念はあくまでも失うてはならぬが、さりとて経験に盲従して、爺じみた因循姑息の若翁となってしまっては最早発達するものではない。

老人の保存と少壮の進取とはとにかく相容れないもので、この衝突は何れの社会でも多く見受けることであるが、これが衝突しては如何なる事業も発達するものではない。

これが諏和を図るのはまことに大切な事であって、これはどうしても老成者の責任として自ら任ぜねばならぬ事と思うのである。しからば如何にしてこれが調和をはかるかというに老人は少壮者の邪魔をしないようにするということが、一番必要であろうと自分は信じている。

衝突に就いて大抵、双方共に責のあるのは無論であるが、老成者は少壮者を助け導いて行く位地にあるあだけ、それだけ責が重い。故に老人はよほど譲ってやるところがなくてはならないのに、実際はそうでなくて、老人はとにかく経験という刃物を振りまわして、少壮者をおどしつける。

なんでもかでも経験に盲従させようとする。そして少壮者の意見を少しも採り上げないで、少し過失があると直ぐこれを押へつけて、老人自身が舞台に出る。少壮者の敢為果鋭の気力はこれがために挫かれるし、又青年の進路はこれがために塞がってしまう。

実業界にてもこういう例は到るところに見受けるのであるが、これでは老人の方が大層悪い。

事業の進歩発達に最も害をするものを、青年の過失ではなくて、老人の跋扈である。

老人も、青年も、共に社会勢力には相違ないが、その役割をいうと、老人は注意役、青年は実行役である。進取開拓の事はどうしても青年をして、これに当らしめなければならぬ。

老人はただ経験を時勢に参酌して注意を与えるに止まり、すべて少壮者に譲り、いちいち之を牽制束縛するようなことはしないで、なるべく其の敢為果銃の気力を十分に発揮せしめるつもりでやるならば、決して老少の衝突を見ることもなく、保守と進取とよく調和して、必ず事業の発達を見るに相違ない。

終に臨んで、一言青年に告げて置きたいと思う事は、経験に盲従してはならぬが、経験はあくまで尊重しなければならぬ。

殊に少壮気鋭に任せて、成功を急いではならぬ。今の時勢では順序を履んで進むものでなければ、決して成功しない。

頭ばかり先へ出ようとすると足もとが浮く。急ぐと無理が出る。手ぬかりが出来る。不平が起る、人の悪口をいう、人の悪口をいうのは天に向って唾するようなもので、禍はつまりわが身に来るものである。

早く楽をしたいというような考えでなく、ある一つの目的を確乎と握って、一代で出来ねば、二代でも、三代でも懸けてやる位の決心で、一生懸命に人事を尽すなら、成功は天地の理法として自然に来るものである。

〝晩成〟はやすく〝晩晴″は難し

〝老い″は単なる老朽や老衰ではなく、本当の〝老い〟とは円熟を意味し、その心境に達するには、幾多の試練と努力がいる。

六十歳を超えて、本当の〝老い〟の味を知った翁は、生命力が人間の無用の煩悶と焦慮を払いつくし、はじめて至る明るさと温かみと、いいしれぬ柔らかな境地に達した。

翁はその境地を世の多くが使う〝晩成〟を退けて、〝晩晴〟とした。晩成はあくまで事業を成し遂げた者の心境であって、晩晴は人生そのものを第一義とし、事業はその一部にすぎず、真に老いに透徹した達人でなければ達し得ぬ人生最高の境地こそ〝晩晴〟であるとした。

翁はよく揮書頼まれたが、「晩晴」だけは、容易に書かなかった。ある人がしきりに頼んでも伊庭は笑って「お前にはまだ早い。『晩晴』を書けというなら、もっと修業していさめていたという。

伊庭貞剛・住友精神を作った経営哲学 http://maesaka-toshiyuki.com/detail?id=516

関連記事

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(239)/★『三井物産初代社長、『千利休以来の大茶人』益田 孝(91歳)(下)『「鈍翁」となって、鋭く生きて早死により,鈍根で長生き』★『人間は歩くのが何よりよい。金のかからぬ一番の健康法』★『 一日に6キロは必ず歩く』★『長生きするには、ご馳走は敵』★『物事にあくでくせず、常に平静を保ち、何事にもニブイぐらいに心がけよ、つまりは鈍感に』

★ 2012/12/06 百歳学入門(59)記事 …

-

-

「日中韓150年戦争史」(72)「朝鮮王朝が行政改革を行えば日本は東学党反乱を鎮圧にあたる』『ニューヨーク・タイムズ』

『「申報」や外紙からみた「日中韓150年戦争史」 日 …

-

-

<名リーダーの名言・金言・格言・苦言・千言集⑩『裏付けを持ってチャレンジせよ』(稲盛和夫)●「逆命利君」(広瀬宰平)

<名リーダーの名言・金言・格言・苦言 ・千言集⑩ 前坂 俊之選 &n …

-

-

『世界文化遺産級の岡山の後楽園・鳥城・旭川の歴史面的景観は素晴らしい①』★『この世界的な名園に外国人観光客の人気は高まるばかり』

2015年から2020/10/26/前坂俊之チャンネル …

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(257)/ 「2019国際ロボット展」(「協働ロボット、サービスロボットがつなぐ人に優しい社会)=1219/12/18ー21) で 日本ロボット産業の現状をみた』★『2020年は5G、AI元年だが、日本のAI(人工頭脳)産業のー未来は明るいか!』

ロボットの未来ー2020年は5G、AI元年となる & …

-

-

『リモートワーク/鎌倉カヤック釣りバカ/フィッシング』(2020/5/14/am6-9)-『海に出れば心は晴れる。サッチモやロッド・スチュアートの「この素晴らしき世界よ」「セーリング」のメロディーが流れてきて、思わず涙があふれるよ

前坂俊之(ジャーナリスト) 鎌倉カヤック釣りバカ日記(2020/5/14/am6 …

-

-

『オンラインぶらり動画旅行/明治維新の源流/山口県萩市の『松下村塾』への旅①』★『日本の聖地ー萩藩主毛利氏の廟所(萩市の東光寺)500基の灯篭と眠る志士たち』★『明治維新発祥の地ー吉田松陰の『松下村塾」、山口県萩市の松陰神社境内』

2015/04/02 明治維新のふるさとー山口県萩市の …

-

-

『5年前の記事を再録して、時代のスピード変化と分析ミスをチェックする』-『2018年「日本の死」を避ける道はあるのかー 日本興亡150年史』(1)

2012年12月17日執筆 ★『2018年「日本の死」を避ける道はあるのかー …

-

-

『Z世代のための日本最初の民主主義者・中江兆民講座⑤』★『日本最初の告別式である『中江兆民告別式』での大石正巳のあいさつ』

2019/09/22 /『リーダーシップの日本近現代史』 …