「Z世代のための『人生/晩節』に輝いた偉人伝』★『日本一『見事な引き際の『住友財閥中興の祖・伊庭貞剛の晩晴学②』★『〝晩成〟はやすく〝晩晴″は難し』★『真に老いに透徹した達人でなければ達し得ぬ人生最高の境地こそ〝晩晴〟である』

有害なのは青年の過失ではなく、老人の跋扈(ばっこ)である

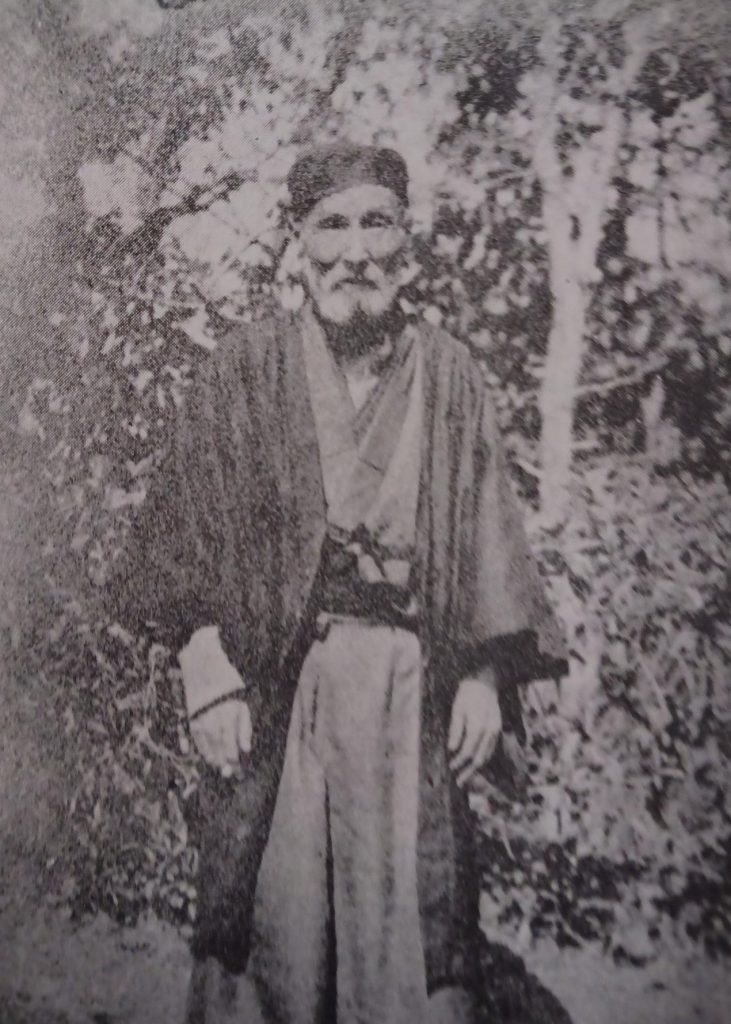

明治35年(1902)、伊庭貞剛は故郷の滋賀県石山の琵琶湖近くに引退する準備をはじめた。57歳を迎えた伊庭は明治37年7月に、三代目総理事のポストを四十余歳の若い鈴木馬佐也にさっさと譲り、正式に住友を引退し、石山に隠棲した。

明治35年(1902)、伊庭貞剛は故郷の滋賀県石山の琵琶湖近くに引退する準備をはじめた。57歳を迎えた伊庭は明治37年7月に、三代目総理事のポストを四十余歳の若い鈴木馬佐也にさっさと譲り、正式に住友を引退し、石山に隠棲した。★「少壮と老成」全文ー 経済誌「実業之日本」(明治37年2月15日発行)

〝老い″は単なる老朽や老衰ではなく、本当の〝老い〟とは円熟を意味し、その心境に達するには、幾多の試練と努力がいる。

六十歳を超えて、本当の〝老い〟の味を知った翁は、生命力が人間の無用の煩悶と焦慮を払いつくし、はじめて至る明るさと温かみと、いいしれぬ柔らかな境地に達した。

翁はその境地を世の多くが使う〝晩成〟を退けて、〝晩晴〟とした。晩成はあくまで事業を成し遂げた者の心境であって、晩晴は人生そのものを第一義とし、事業はその一部にすぎず、真に老いに透徹した達人でなければ達し得ぬ人生最高の境地こそ〝晩晴〟であるとした。

翁はよく揮書頼まれたが、「晩晴」だけは、容易に書かなかった。ある人がしきりに頼んでも伊庭は笑って「お前にはまだ早い。『晩晴』を書けというなら、もっと修業していさめていたという。

Late maturity is easy, but late clearing is difficult.

Aging” is not merely old age or senility, but true “aging” means maturity, and it takes many trials and efforts to reach such a state of mind.

After the age of sixty, he came to know the taste of true “old age.” His life force dispelled useless worries and fretting, and he reached a state of brightness, warmth, and softness that could not be described.

He called this state of being “late blooming,” rejecting the term “late completion,” which is used by many people in the world. He said that “late completion” is the state of mind of a person who has accomplished a great deal in business, while “late peace” is the highest state of life, which can only be attained by a person who is truly an expert in aging.

He was often asked to write calligraphy, but he did not write “Late Sunrise” easily. When someone asked him to write “Late Evening Sunrise,” he would laugh and say, “You are not ready for it yet. If he wanted me to write “Late Evening Sunrise,” Iba would have trained himself harder.

Translated with DeepL.com (free version)

関連記事

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(84)記事再録/ ★『世界史の中の日露戦争カウントダウン㊳/『開戦2週間前の『英ノース・チャイナ・ヘラルド』の報道『日本が決意しているのは,中国と朝鮮との 独立と保全の維持なのだ。この点で,日本は英米の支持を 受けている』★『外交面で,日本はロシアを完全に負かしてきた。合衆国の40年にわたるロシアへの友情は.全く消えうせてしまった』

2017/01/21日本戦争外交史の研究』/ …

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(127)/記事再録★『「長崎の平和祈念像」を創った彫刻家・北村西望(102歳)★『わたしは天才ではないから、人より五倍も十倍もかかるのです」★「いい仕事をするには長生きをしなければならない』★ 『たゆまざる 歩み恐ろし カタツムリ』★『『日々継続、毎日毎日積み重ね,創造し続けていくと、カタツムリの目に見えないゆっくりした動きでも、1年、2年、10年、50年で膨大なものができていくのだ。』

2018/01/17百歳学入門 …

-

-

◎「オンライン外交史・動画講座/日本・スリランカ友好の父」★『ジャヤワルデネ前スリランカ大統領ー感謝の記念碑は鎌倉大仏の境内にある(動画)』

2014/11/30   …

-

-

速報(27)『日本のメルトダウン』39日目ー『何よりダメな日本の政治家へー前エコノミスト編集長・エモットの提言』

速報(27)『日本のメルトダウン』39日目 『何よりダメな日本の政治家へ前エコノ …

-

-

◎『津上俊哉氏(津上工作室代表取締役)の「中国経済、政治、外交の今後の中国の展望」の日本記者クラブ会見動画(9/10)

◎『津上俊哉氏(津上工作室代表取締役)の「中国経済、 …

-

-

日本リーダーパワー史(571)『わずか1週間でGHQが作った憲法草案>『憲法9条(戦争・ 戦力放棄)の)の最初の発案者は一体誰なのか⑤』再録

日本リーダーパワー史(571) 一連の「安全保障法制案」の本格的な 国会論戦が始 …

-

-

『オンライン講座/世界史を変えた「真珠王.御木本幸吉(96歳)の世界戦略と長寿逆転突破力』★『「ないないづくし」の三重県の田舎の海で、日本初代ベンチャービジネス元祖の独創力をエジソンもノーベル賞級の大発明!と激賞』★『ミキモトパールの発明が20世紀・中東の「石油の世紀」のきっかけとなった』

『世界史を変えた「真珠王.御木本幸(97歳)の独創力と長寿健康法」★ https …

-

-

速報(249) ●日本国債の(終焉の日)はいつ到来するか?』『ネットで知識が売買!スキルが買える!!「アビリエ」

速報(249)『日本のメルトダウン』 ●『日本国債のDoomsda …