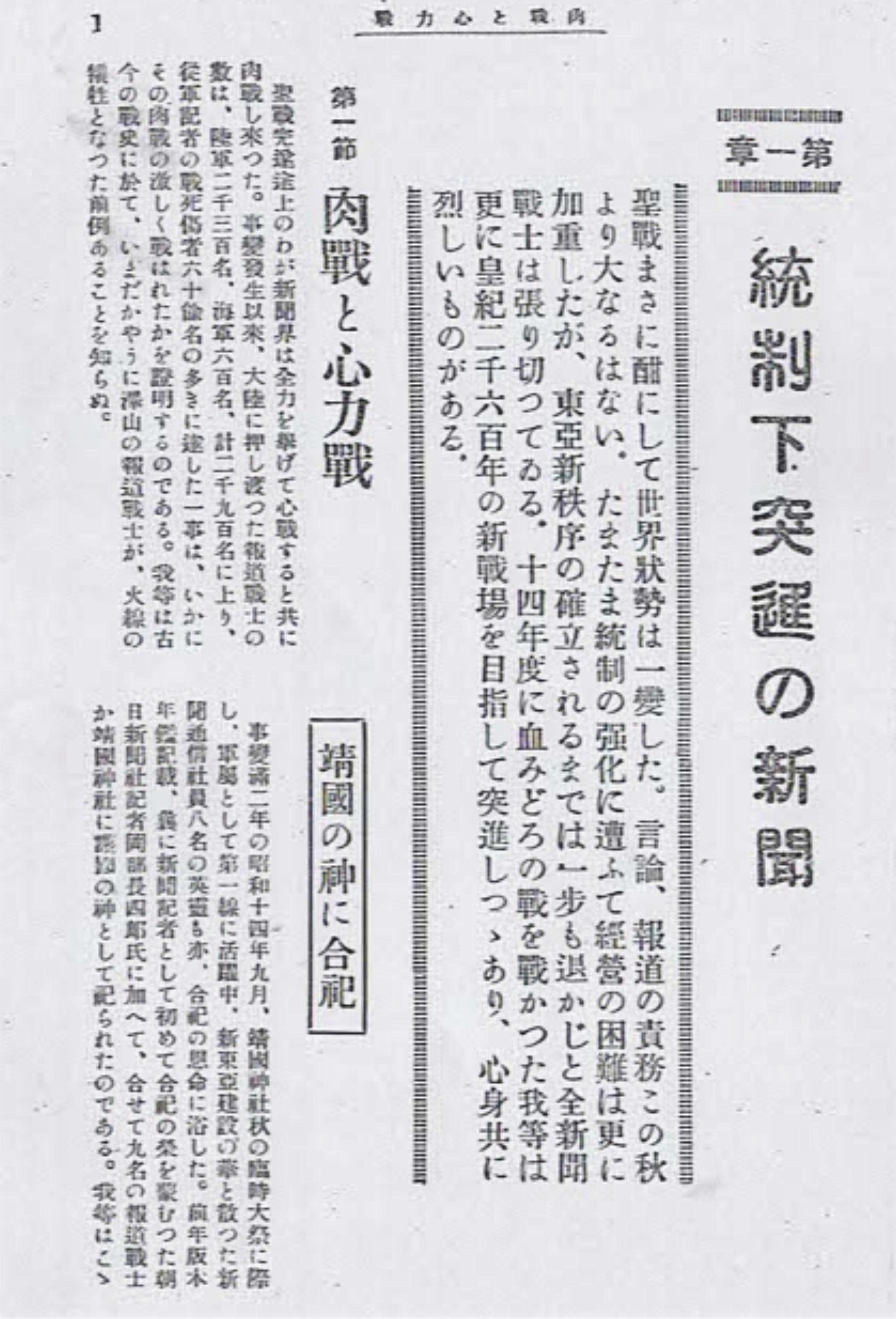

73回目の終戦/敗戦の日に「新聞の戦争責任を考える➀」再録増補版『太平洋戦争までの新聞メディア―60年目の検証➀』★『国家総動員法によって新聞統合が進み、1県1紙体制へ。情報局の下で国家宣伝機関紙化』★『日本新聞年鑑(昭和15年版)にみる新統制下の新聞の惨状』

再録 2015/06/27 終戦70年・日本敗戦史(100)

『太平洋戦争下の新聞メディア―60年目の検証』➀

前 坂 俊 之(ジャーナリスト)

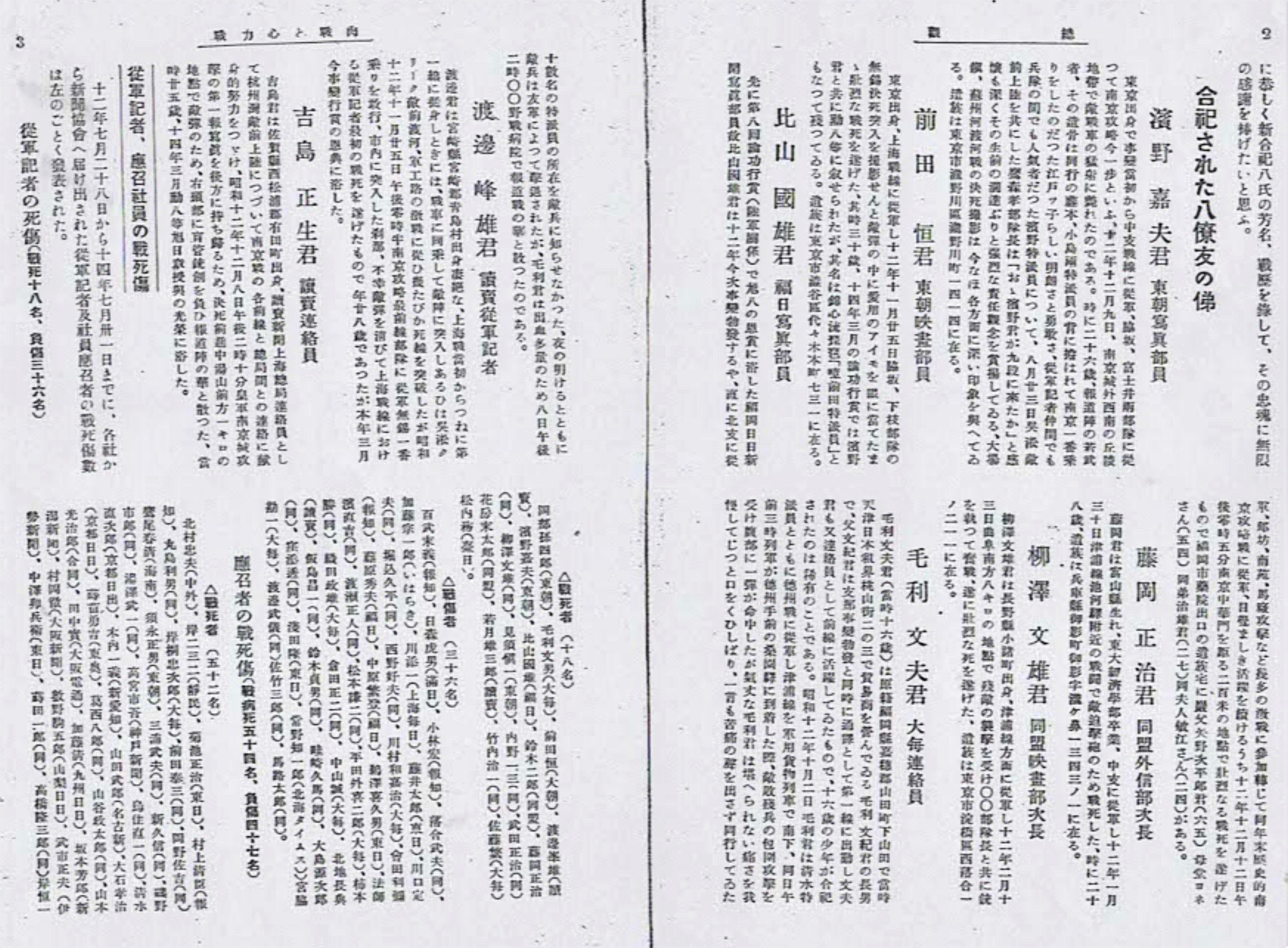

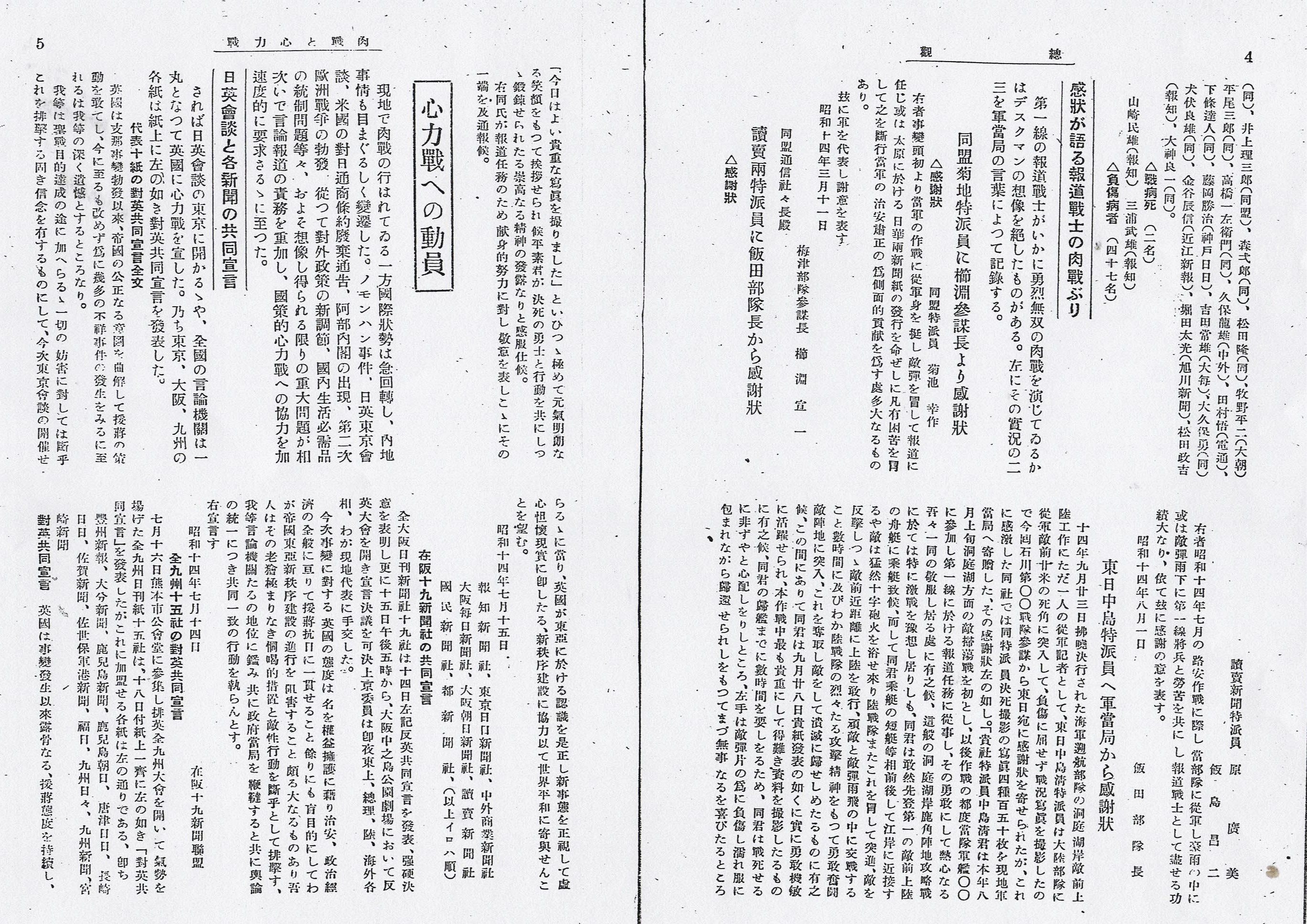

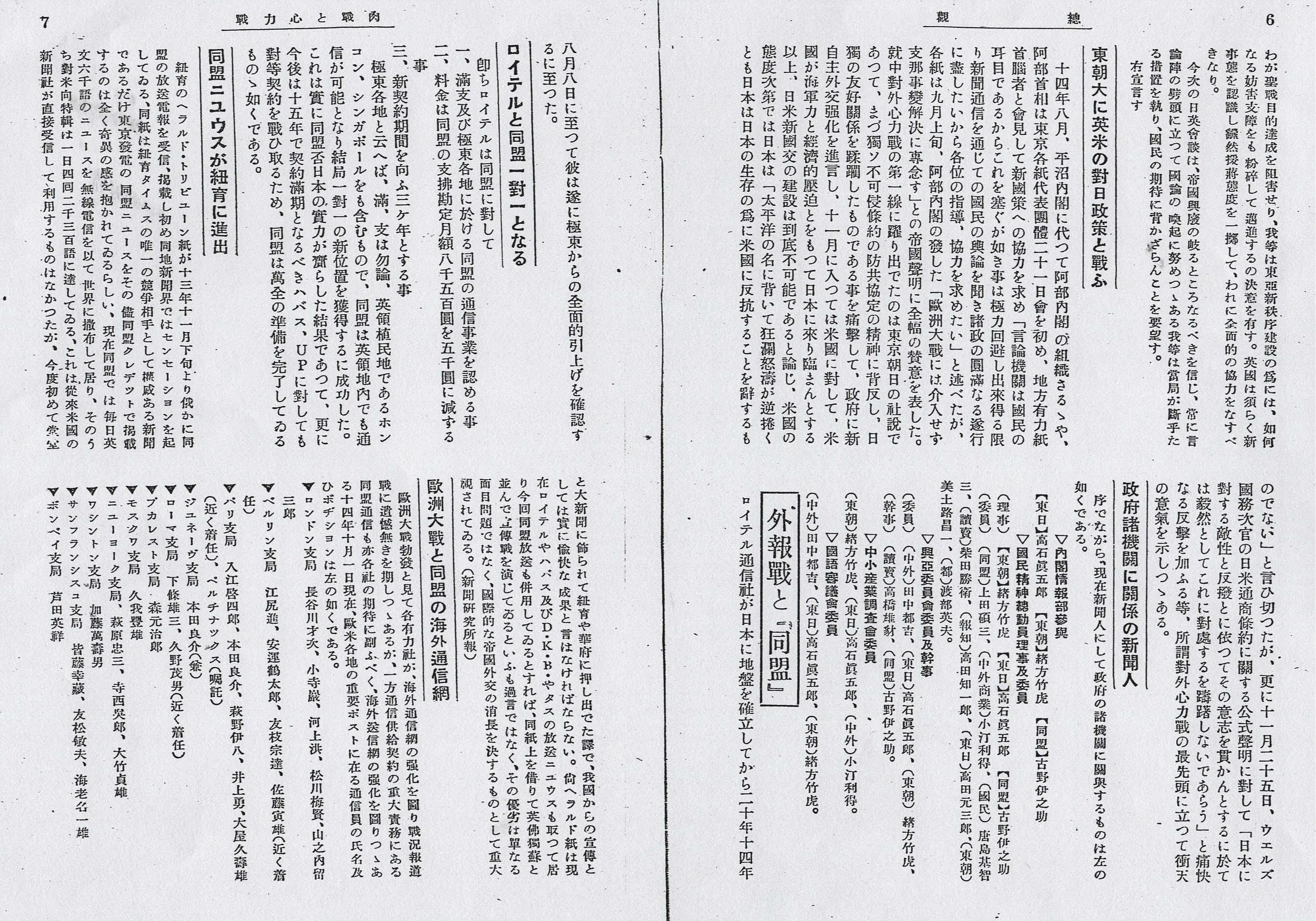

今年(2005年)はちょうど太平洋争戦終結から六〇年目にあたる。当時の新聞メディアがどのように政府に統制されて、言論報国の名のもとに言論の死に追いやられていったのか、太平洋戦争下の戦争報道はどのようなものであったのか、を振り返ってみたい。

-

戦時下の報道へ

-

満州事変(1932年)から日中戦争(37年)へと発展し、太平洋戦争開始(1941年)、同敗戦(1945年)にいたる、いわゆる15年戦争下で、メディア(新聞、出版、放送、映画など)の置かれた状況は三段階で急変化した。

戦争拡大に向かってアクセルが踏まれる段階で、言論、報道の自由は三段ブレーキが次々にかけられ太平洋争戦と同時に報道の自由は完全にストップした、といえる。

明治以来の新聞紙法、出版法などの検閲体制下で言論の自由は元々、制限付き

のものではあったが、昭和(1925年)に入って以降、年々、言論、思想への統制は厳しさを増して、満州事変ではさらに残された約50%、日中戦争で80%、太平洋戦争下ではガンジガラメの検閲によって、ほぼ100%報道の自由が奪われ、メディアは国のプロパガンダ機関に組み込まれた。

もはや新聞メディアは政府・軍部の宣伝機関紙であり、完全な官報″と化してしまった。(1)

日中戦争までは、言論統制法親の主体は明治以来の新聞紙法(1909年公布)、出版法(1893年公布、1943年改正)などによる納本・届出義務と発売頒布禁止・差押で規定されていた。

この新聞紙法(第11条)=新聞社は発行毎に内務省、裁判所等に納本して検閲の料に供さねばならない=に従って常時検閲官庁の内務省、情報局、検事局、警視庁検閲課、府庁特高課などが検閲に従事していた。

さらに、必要に応じて検閲を実施する特別検閲官庁があり、郵便検閲(郵便法第28条)、無線電話検閲(無線法第5条)、無線電信検閲(無線電信法第8条)戒厳検閲(戒厳令24条)、軍検閲(新聞紙第27条に基づいて発せられた昭和12年、陸海軍省令第24号、同年8月海軍省令第22号など)、憲兵検閲(軍機保護法など)が並行して行われていた。

日中戦争以後、戦時体制、太平洋戦争へと突入する段階で軍部の意向に従って政府は次々に取り締まりの法規を作り、新聞メディアはガンジガラメに縛られ、二重三重の厳重な検閲で、まったく書けない状態に陥っていった。

言論統制法規を年度順に挙げていくと次のようなものがある。

・2・26事件(昭和11年2月)

・思想犯保護観察法施行(11年5月)

・不穏文書取締法公布(昭和12年6月)

・日中戦争勃発(12年7月7日)

・軍事に関する事項の新聞紙掲載を禁止(陸軍省令)(12年7月)

・軍機保護法改正公布(12年8月)

・海軍の軍事に関する事項の新聞紙掲載を禁止(海軍省令)(12年8月)

・外務大臣の示達した外交関係事項の新聞紙掲載禁止(外務省)(12年12月)

・国家総動員法公布(昭和13年4月)

・新聞用紙供給制限令実施(13年9月)

・軍用資源秘密保護法公布(14年3月)

・映画法公布(14年4月)

・新聞紙等掲載制限令(勅令)公布(16年1月)

・国防保安法公布(16年3月)

・治安維持法改正施行(16年5月)

・予防拘禁手続令公布(16年5月)

・太平洋戦争勃発(16年12月8日)

・新聞事業令(勅令)公布(16年12月)

・言論出版集会結社等臨時取締法公布(16年12月)

・戦時刑事特別法公布(17年2月)

・出版事業令(勅令)公布(18年2月)

なかでも、「新聞紙法」が新聞取り締まりの中心であった。

新聞紙法の「安寧秩序の規定」 (第23条)=「内務大臣は新聞紙掲載の事項にして、安寧秩序をみだし、または風俗を害するものと認めたる時はその発売および頒布を禁止し、必要においてはこれを差押えることができる」=が官憲の恣意的な解釈によって、猛威を振るった。

この安寧処分は役人の都合でどのようにでも解釈され得る万能の剣であり、軍事はもちろん、政変や次期内閣の予想記事の掲載、外交、財政、経済などの「国家機密」をもらした者は厳罰に処せられることになった。

「新聞がこれによってどれほど苦しめられたか知れない。このほかにも多数の言論取り締まり法規があり、官僚による解釈次第で、いつ何が引っかかるかわからない恐怖があった。

さらに、新聞メディアを全面的に脅かしたのは国家総動員法

同法にもとづく新聞事業令こそ、その包括性、全面性において言論統制法規の中でも最悪のものであった。言論面と同時に新聞用紙、営業、業務へ全面的な統制を加え、これに違反すると「発禁」をこえる事業の 「廃止」をもって脅かしたこの勅令によって日本の言論統制ファシズム体制は完成したといえる。

三番目は国防保安法である。国家機密の外国への漏洩取締りを目的とした法律だが、対象範囲は極めて広く、軍事、外交、財政、経済などの重要な機密事項とされたものを局外者にもらすと、死刑等の極刑に処すもので、それまで狭められていた新聞報道をさらに制約した。

国民には絶対的な緘口令がしかれ、政府、軍部の発表を批判することは不可能となり、情報局の報道、啓発宣伝の機能はほとんどマヒしてしまったのである。(5)ただし、言論が死をたどる過程をみると、新聞側が軍部、政府によって一方的、強圧的に言論の自由を奪われ、新聞事業をつぶされていく被害者となったのではない。

逆に戦争報道で状況をあおり、戦意高揚を先導し、われ先にと軍部へ迎合、追従し、時代に便乗し、軍部と協力していったのである。多くの新聞メディアが新聞界の過当競争のなかで、何とか生き残りたい、国策によって生存を許容される新聞社の中に加えられたいという願望が売節につながったことを見過ごすわけにはいかない。(6)

国家総動員法の落とし穴

1938年(昭和13) 年2月、陸軍主導で国家総動員法が議会に提出された。

「戦時に際し、国防目的達成のため人的物的資源を統制運用する」ことを目的に、

①国民徴用などの労働統制、②物資の生産、輸出入の制限などの物資統制、③会社の設立、合併を制限し、金融の資金運用も統制する企業・金融統制などあらゆる分野で、政府が必要と認めた時は、国会審議など一切行わずに勅令、省令などを発動できる広範な統制権を政府に委任したものであった。

当初の法案では、第21条で「必要あるときは、勅令に定めるところにより、新聞紙の制限又は禁止、これに違反した場合は発売、頒布の禁止、差押えが出来る」

「1ヶ月2回以上、または引続き2回以上新聞紙の発売、頒布を禁止した場合、国家総動員のため必要ある時は勅令によりその新聞の発行を停止することができる」(第22条)の規定が盛り込まれていた。

従来の新聞紙法と比べものにならないほど記事の制限、禁止、取締りの範囲が拡大されており、新聞界はこの「新開発行停止権」に驚いた。

新聞の親睦団体「二十一日会」は『朝日』が緒方竹虎、『東京日日』は阿部賢一、高田元三郎、『読売』『国民』『報知』『同盟』の幹部が出席し、二月八日に帝国ホテルに末次信正内相、富田健治警保局長ら内務省幹部を呼び、新聞関係の部分について問いただした。二十一日会側は、

① 国家総動員法から、これらの新聞、出版関係条項を削除する。

② これが不可能な場合は根本的な修正を加え、少なくとも2回以上の発禁で停止などの非常識条項を削除する、どを要求した。

九日には近衛首相、十日には企画院を訪れて申し入れた。これが効を奏したのか、「発売、頒布禁止の行政処分2回以上受けた新聞や出版物は発行停止処分にする」という項目は閣議で削除され、新聞界はホツと胸をなでおろした。

正式に提出された法案では第20条に、「政府は戦時に際し国家総動員上必要ある時は勅令の定むる所により、新聞紙その他の出版物の掲載について制限、または禁止を為すことを得。政府は前項の制限文は禁止に違反したる新聞、その他の出版物は国家総動員法上支障あるものの発売頒布を禁止、これを差押えることを得」とあった。

政府は「これは単に法案を作っただけで必要のない限り実施をさけたい」と弁明し、「抜かざる伝家の宝刀」と申し開きした。

新聞人は別の条項は自分たちには関係ないと肝心な点を見落としてしまった。問題は20条ではなかった。第16条3項、第18条2項の二つに重大な意味があったが、新聞人は気づかなかった。

新聞が対岸の火事とみていたこの2つの規定に新聞の企業統制を強制する法的根拠が隠されていた。

【第16条の3】政府は戦時に際し、国家給動貞法上必要あるときは……事業の開始、委託、共同経営、譲渡廃止もしくは休止、法人の目的変更、合併、解散の命令をなすことを得

【第18条の2】政府は……同種もしくは異種の事業の事業主またはその団体に対し当該事業の統制または統制のためにする団体または会社設立を命ずることを得

この後に「新聞連盟」や「一県一紙」に追い込まれる新聞の統廃合のキーワードはこの中にあったが、新聞は第20条の「言論の自由」 の方にばかり目を奪われ、新聞の企業体、事業体としての生殺与奪をにぎられるこの二点には全く気づかなかった。政府から、この提案がなされた時は有無を言わさず自動的に統合が決まったのである。

関連記事

-

-

終戦70年・日本敗戦史(124)日清戦争(1993)から10年、「侵略をやめない」膨張ロシアと対決、日露戦争(明治37・1904)開戦へ踏み切った

終戦70年・日本敗戦史(124) <世田谷市 …

-

-

☆湘南海山ぶらブラ散歩』/『オーシャンブルーの鎌倉海でさかなクンとカモメと遊んで昼寝をすれば、すっかりいやされるよ』★『秋の鎌倉海で波と風と青空と太陽とさかなクンと一緒に遊びましょうね』

オーシャンブルーの鎌倉海でさかなクンとカモメと遊んで昼寝をすれば、すっかりいやさ …

-

-

世界が尊敬した日本人◎「日本らしさを伝える<小津スタイル>-世界の映画ベストワン「東京物語」に輝いた小津安二郎監督「なんでもないことは<流行>に従う。重大なことは<道徳>に従う。芸術家は<自分>に従う」(小津の信条)

2023年12月12日は、日本映画の巨匠・小津安二郎監督の没後60 …

-

-

世界/日本リーダーパワー史(900)ー何も決められない「ジャパンプロブレム」を変革する大谷選手の決定力 /最速王―「日本人の歩みは遅い」と批判した ハリルホジッチ前監督は解任」★『日本は当たり前のことさえ決めるのに15年はかかる』(キッシンジャー)』

「ジャパンプロブレム」を変革する大谷選手の決定力、 スピード最王―「日本人の歩み …

-

-

『Z世代のための米大統領選挙連続講座⑤』★『トランプ氏暗殺未遂事件の衝撃(7月13日)★『トーマス・クルックス容疑者(20歳)犯行のプロセス』★『1インチの奇跡が歴史を変えた。助かったトランプ氏』

前坂俊之(ジャーナリスト) トランプ前大統領の暗殺未遂事件を見た瞬間、私は60年 …

-

-

『リーダーシップの日本近現代史』(236)/百歳現役入門― 団塊世代は元気な百歳をめざそう, <健康長寿の秘訣はこれじゃ>『「少くして学べば、則ち壮にして為す有り。壮にして学べば、則ち老ゆとも衰へず。老いて学べば、則ち死すとも朽ちず」(佐藤一斎)』

2018/02/09 /百歳学入門(198)/記事再録 …

-

-

『各国新聞からみた日中韓150年対立史⑤』「1882年、中国は琉球問題で対日戦争準備を進めた」と英『ノース・チャイナ・ヘラルド』⑤

『各国新聞からみた東アジア日中韓150年対立史⑤』 & …

-

-

『F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(150)』『台湾の政権交代、習近平を相手に米欧のデモクラシーを満喫して登場した蔡英文氏が何をして見せてくれるのか? 興味津々です」

『F国際ビジネスマンのワールド・ニュース・ウオッチ(150)』 『 …

-

-

速報(258)『日本のメルトダウン』 『データを見れば人口減少は深刻。なぜ人口政策を総動員しないのか』ほか10本

速報(258)『日本のメルトダウン』 ★『データを見れば人口減少は …

-

-

終戦70年・日本敗戦史(61)徳富蘇峰が語る『なぜ日本は敗れたのか』⑫暗中模索の対支(中国)政策の大失敗

終戦70年・日本敗戦史(61) A級戦犯指定のが語る『なぜ日本は敗れたのか』 …