日米の歴史コミュニケーションギャップ・相互理解の難しさ①<ー1860年の日米通商条約から150年目―>

日米の歴史コミュニケーションギャップ・相互理解の難しさ①

<ー1860年の日米通商条約から150年―>

前坂 俊之(ジャーナリスト)

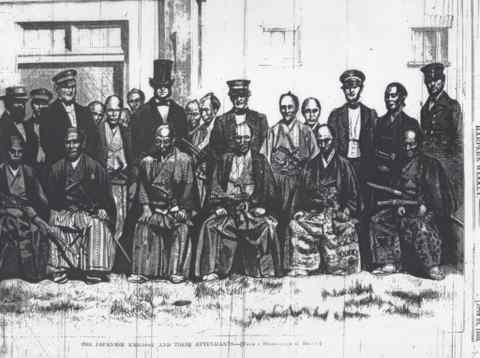

いまからちょうど150年前のこと。ペリーが黒船で来航し、日米和親条約(安政元年=一八五四年)が結ばれてから6年後の万延元年(一八六〇年)二月、幕府遣米使節団=新見豊前守(正興)正使ら計77 人=日米通商条約を米ホワイトハウスで批准するため咸臨丸とともに米軍艦の蒸気船『ボーハタン号』で太平洋を渡った。

1860年(万延元年)6月16日。ニューヨークは日本からのサムライ使節団を一目見ようと市初まって以来という約50 万人の市民たちがマンハッタンを埋め尽した。

立石斧次郎が全米で大人気となったことはこのHPでも3回にわけて紹介したが、

立石斧次郎が全米で大人気となったことはこのHPでも3回にわけて紹介したが、

この幕府遣米使節団は日本にとって最初の異文化接触(アメリカ体験)であり、最初の異文化コミュニケーションである。

日米の全く違ったカルチャー(文化)が衝突して数々のカルチャーショック、コミュニケーション・ギャップ・異文化誤解・異文化衝突が生じている。その珍道中の抱腹絶倒のエピソードを紹介する。

絨毯(ジュタン)の上を土足であるくとは何たることか・・・

幕府遣米使節団=新見豊前守(正興)正使ら計77 人=が米国に上陸してみると、もうわからぬことだらけであった。日本人の一行にとって、馬車も珍しい。人の乗る車があって馬があればわかりそうなものだが、そのころの日本には馬車というものはなかったので、わからない。戸をあけて中にはいると馬が駆けだし、これは馬のひく車だと、ようやく気がつくありさまであった。

アメリカ側で宿に案内するというのでついていくと、そこの床にでんと絨毯(じゅうたん)が敷きつめてある。そのころ日本では絨毯というと貴重品で、よほどの金持か、ゼイタク者が、10センチほどきったものを買ってきて、紙入れや煙草入れをつくり、よろこんでいるような時代。

それがホテルというアメリカの旅館では、八畳も一〇畳もあるような広い床一面にしきつめられていた。

これには日本人一行はビックリ仰天。その上おどろいたのは、アメリカ人がその上を土足で、ドカドカ歩くことであった。

アメリカ人が靴のまま歩くのだから、こちらも履物をはいたまま歩いてもいいだろうと、日本人も麻裏草履(あさうらぞうり)のままその上を歩いたが、もったいなくて足の裏がはれそうな気がした、という。

部屋に入ると、こんどはいきなり酒が出る。ビンの口をあけると、恐ろしい音がする。シャンパンの栓を抜くときだが、村垣淡路守の日記には

「サンパンの酒の瓶の口を切る音 は砲声にひとし」とある。

は砲声にひとし」とある。

は砲声にひとし」とある。

は砲声にひとし」とある。日本人が一様にこの音におどろいた。

シャンパンをついだコップのなかに、何か浮いている。それが何かわからない。三、四月の暖かい季節に氷があるはずがないと、ロに入れると、紛れもなく氷である。

「氷だ! 氷だ」

といいながら、驚いて吐きだすものもあれば、口のなかでガリガリ噛むものもあるといったありさまであった。

また煙草(タバコ)をのみたいと思っても、部屋には煙草盆もなければ、灰皿もない。すでに、アメリカにはにマッチがあったが、そんな便利なものがあることは誰もしらなかったので、煙草の火はストーブの火でつけた。

福沢諭吉はストーブで火をつけて、煙草を吸ったまではよかったが、灰皿がないので吸殻を棄てるところがない。そこで懐から紙をふところとりだして、そのなかに吸殻をふきだして、念をいれて押しもみ、火を消して枚に入れて、しばらくしてあと一服をやろうとしていたとき、懐から煙が出てきた。これにはさすがの福沢諭吉も肝をつぶした。

初めて見るキッスに仰天!気味が悪い

ワシントンで日本の使節一行が泊ったホテルは、ウィラード・ホテルで、アメリカ側は日本使節一行のワシントン滞在を快適なものにするために、大変な気の使いようであった。ホテルの各部屋は東洋趣味の美術品や絵画で飾られ、床には美しい絨髭がしかれ、柔らかそうなベッドと立派な椅子がおかれていた。

また日本人は入浴が好きだというので、シャワーの便も十分にあたえられた。しかし、この親切なもてなしも、生活習慣を異にする使節団の人々にとっては、どうやって寝るのかわからない。一行は割当てられたホテルの部屋にはいると、椅子を全部、部屋の隅っこの方に片附け、ベッドにかけてあったふとんを床にしいて、その上に坐ったり、床の上に日本式に寝ていた。

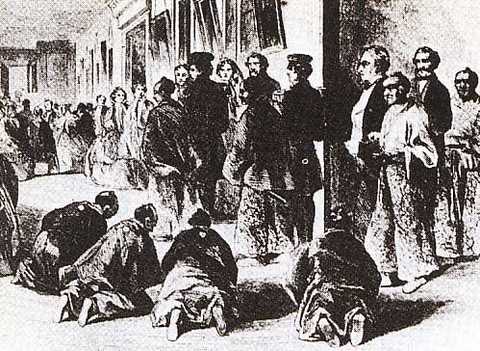

この日、ホテルの内外には日本の使節団を一目みょうと、たくさんのアメリカの男女が押しかけ、廊下をとおろうとすると、争ってやってきて、手を握ったり、またかれらを抱き寄せてキッスをしたりした。日本とアメリカとではマナーが異るので、仕方がないといえばそれまでであったが、このキッスには

使節団一同ホトホト弱った。かれらがいかにキッスを気味悪がったかは、かれらの帰国談のなかからもそれを窺いしることができる。

「唇を互に合せて手を握るを親愛の礼とす。あう人みなこれを欲す。此方にては嫌なり。辞すれば、手をわが唇に当てこれをなむ。遠くして及ばざるものは日本と高く呼び、手を延ばし、唇を当る体をしてこれなむ。」

アメリカ・こんな無礼な国はないぞ

使節がワシントンに着いて第一に訪問したのは、国務長官であったが、アメリカ側では日本の使節がくるからといって、別にとりつくろったり、格式ばったりしないで、いつものとおりの態度でこれを迎えた。机の上には書籍などとり散らしたまま。

そこに国務長官の息子たちやその他の役人たち、また国務長官の孫にあたるお嬢さんら婦人たちがたくさんやってきて挨拶したが、これは使節たちにとって、面喰って失礼な応対と立腹した。

日本ではお役所に婦人が顔を出すなどということは、考えられないことであった。国務長官のカスは高齢だったが、背が高く、穏和で、威厳があり、使節たちを感心させたが、その態度は、日本使節を特別待遇せずふつうの態度だったので、使節たちには不満であった。

ことに仕事中にはお茶を出さないというアメリカの習慣は、使節団には、「遠路はるばるやってきたのにお茶も出さないとは、全く失礼な態度と」とあきれて腹を立てた。

「こんなに礼儀をわきまえないようでは、アメリカは野蛮国といわれても仕方がない」と、

大統領は何だ、将軍ではないのか・町人に同じではないか

次は本番の大統領との謁見であったが、大統領といえば、日本では将軍に当るわけであったから、さぞ要塞・堅固なお城のなかにいるのだろうと思っていたら、これまた大変な見当ちがいであった。

大統領の官邸といっても堀がめぐらしてあるわけではなく、城廓が築かれているわけでもなく、ふつうの家とすこしも変らなかった。なかはきれいであったが、お寺のようで、風雅の趣きはなく、手狭なようにみえた。

その上かれらにとって意外であったのは、アメリカ側の応接の手軽なことであった。大統領が出てくるときには、

将軍・殿様とおなじに「お成りー・」

と何か前触れがあるものと思っていたら、そんなものは何もなかった。日本側はこの日のために衣服を改め、使節は烏帽子に狩衣といういでたちで、槍持ちに槍をもたせ、ホワイト・ハウスに乗りこんでいったのに、アメリカ側では大統領がいつもの黒羅紗(くろらしゃ)の「筒袖股引」(上着とズボン)であらわれ、少しも重々しいところがなかった。

日本の将軍ならさしずめ太刀持を従えて現われるところであったが、それさえも従えていなかった。大統領はまったく町人と同じ格好をしていた。その上このような公式の席上に婦人たちがたくさん着飾って出てきたことも、奇妙に感じられた。日本では考えられないことであったからである。

こちらは相手に対して腎王の礼をとっているのに、相手の方は上下の別もなく、礼儀も全くないらしく、これでは狩衣など着る必要もなかったくらいであると、使節たちは考えた。

大統領選挙を理解できず、入札とおなじとみる

批准書の交換は無事にすんだが、使節たちが理解に苦んだのは、大統領という地位のことであった。それが徳川将軍のような国家の君主でないことは、たしかで、聞いてみると大統領は四年毎に国中の「入札」によってきめられるとのことであった。

日本の使節団がアメリカにいった年は、ちょうど大統領選挙の年であって、その年の二月には新しい大統領が選ばれることになっていた。一国の君主にも比すべき人を入札できめるなどということは、使節たちにとってまことに理解を絶したこと、かれらにとってそれにも増して奇怪に思われたことは、次の大統領になる人が入札をしない前からあらかじめわかっているらしいこと。

入札なら入札してみなければその結果はわからないはずであるにもかかわらず、アメリカ人たちの話をきくと、次の大統領は誰と、誰とのうちから選ばれるなどといっていた。候補者のうちから選ばれるらしかった。

そこには候補者というものがあって、次の大統領はどうもその使節たちにとっては、この候補者というものが、もうひとつわからなかった。しかし、最後にかれらはかれらなりの結論を下した。

「ハハア、これは入札は入札でも、察するところなれあい入札だな。そうだとすれば話がわかる。」

君主の地位が世襲によってきまる制度に慣れてきた使節たちの目に、このような「入札制度」がひじょうにおかしna不健全なものにみえた。

「さればこの建国の法もながくは続くまじきことと思はる」 (村垣日記)

というのが、かれら一同の感想であったが、実際には長く続いたのはこの方であって、長く続かなかったのは、かれらが安泰と信じていた世襲的な君主制度の方であった。

(以上の参考文献は具島兼三郎「幕末外交史余話」評論社、昭和49年刊)

(つづく)

関連記事

-

-

「Z世代のための台湾有事の歴史研究」②★『2023年台湾有事はあるのか、台湾海峡をめぐる中国対米日台の緊張関係はエスカレートしている』★『1894年(明治27)の日清戦争前夜の雰囲気に似てきた歴史の復習問題

前坂俊之(ジャーナリスト) 、徳川時代の鎖国政策で、小さな木造船さえ持つことを自 …

-

-

速報(140))『日本のメルトダウン』『民主党は政治主導の公約を果たしていない』(ファイナンシャル・タイムズ』9/5』

速報(140)『日本のメルトダウン』 『 DPJ falls sh …

-

-

明治150年「戦略思想不在の歴史⑿」ー『日本には元々「情報戦略」という場合の「情報」(インテリジェンス)と『戦略(ストラジティ)』の概念はなかった』★『<明治の奇跡>が<昭和の亡国>に転落していく<戦略思想不在>の歴史を克服できなければ、明日の日本はない』

「戦略思想からみた日清・日露戦争」 「日本人と戦略思考、インテリジェンス」につい …

-

-

人気リクエスト記事再録-『日中韓の3国関係が北朝鮮の「ならず者国家」に翻弄され変則的に揺れ動いている』★『130年前の日清戦争勃発前の三国関係と同じ。福沢諭吉の『脱亜論」の理由、中華思想、小中華と日本主義の対立が現在まで延々と続く』

人気リクエスト記事再録 日中韓の3国関係が北朝鮮の「ならず者国家」に翻弄され変則 …

-

-

タイはアジアで初めて大麻を「医療用、観光用」に合法化した、その現地からの報告、注意レポートです

すでに、カナダや米国の22州で嗜好目的での使用が認められている大麻 …

-

-

日本メルトダウン脱出法(720)「世界連鎖株安と米国利上げで「景気後退」の予感は強まる」「ホリエモン×藤田晋「IT界は人材不足だ」 日本はプログラミングを義務教育化すべし」

日本メルトダウン脱出法(720) 世界連鎖株安と米国利上げで 「景気後退」の予 …

-

-

『オンライン講座/今、日本に必要なのは有能な外交官、タフネゴシエーターである』★『日本最強の外交官・金子堅太郎のインテリジェンス①>★『日露戦争開戦の『御前会議」の夜、伊藤博文は 腹心の金子堅太郎(農商相)を呼び、すぐ渡米し、 ルーズベルト大統領を味方につける工作を命じた。』★『ルーズベルト米大統領をいかに説得したかー 金子堅太郎の世界最強のインテジェンス(intelligence )』

2017/07/24 記事再録 ★ 明治裏 …

-

-

速報(163)『日本のメルトダウン』ー『ギリシャをデフォルトさせろ』★『ユーロ圏の危機、応急手当は治療ではない』

速報(163)『日本のメルトダウン』 『ギリシャをデフォルトさせろ …

-

-

速報(475)「3本の矢と5つの輪:インフレ目指す安倍首相の冒険」●「政府、韓国の水産物輸入禁止でWTO提訴を検討」

速報(475)『日本のメルトダウン』 ●【 …

-

-

『Z世代のための米大統領選挙連続講座⑥』★『シーソーゲームの選挙戦』★『ほぼトラから確トラへ、バイデン撤退か?』★『トランプ氏は共和党全国大会で大統領候補指名受諾』★『バイデン撤退しハリス副大統領を指名』

前坂俊之(ジャーナリスト) トランプ前大統領は7月18日に共和党全国大会で大統領 …